《郑州市上街区国土空间总体规划(2021-2035年)》已于2025年1月28日获河南省人民政府批准(豫政文〔2025〕10号),现予以公布。

为落实中共中央、国务院关于建立“多规合一”国土空间规划体系并监督实施的重大决策部署,优化国土空间开发保护格局,提高国土空间规划治理水平,特编制《郑州市上街区国土空间总体规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)。《规划》是上街区国土空间保护、开发、利用、修复的行动纲领,是编制各类相关专项规划、详细规划和实施国土空间用途管制的基础。

一、规划范围

《规划》范围为上街区国土空间调查控制线范围(不含矿山街道),包括全域和中心城区两个层次。其中:

全域包括济源路街道、工业路街道、中心路街道、新安路街道、峡窝镇;

中心城区包括济源路街道、工业路街道、中心路街道、新安路街道以及峡窝镇中原西路以北区域。

二、规划期限

《规划》期限为2021-2035年,基期年为2020年,近期到2025年,远期展望至2050年。

三、城市性质和规划目标

1.城市性质

郑州都市圈以先进制造业为特色的近郊节点城市、通用航空之都、生态宜居的现代化新城区。

2.规划目标

到2025年,五云山、汜水河等生态保护建设取得积极成效,现代都市农业格局初现雏形,永久基本农田保护目标得到严格落实。宜居公园城区“一主一副双轴多片区”的空间格局显现,城市公共服务水平稳步提高,综合交通体系便利安全,城镇化质量显著提升,传统历史文化得到保护、传承和弘扬。产业转型进程加快,制造业高地、创新高地建设取得重大进展,现代化产业体系发展平台建设稳步推进,逐步成为郑州市西部高质量发展的区域增长极。

到2035年,上街区“一心一带多廊”的生态环境保护格局和“双区多点”的现代都市农业格局建设效果显著。基本建成先进制造业高地,通用航空之都,陆港枢纽,文旅康养新城。具有上街区特色的现代化经济体系、城市公共服务体系、城市治理体系更加健全和完善,城市文化特征更加鲜明,城市品味、人文魅力充分彰显。

到2050年,生态、农业、都市和谐共融的国土空间发展格局构建完成。全面建成通用航空之都和陆港枢纽,成为郑州市智能制造和创新高地,实现可持续发展的绿色城市模式向外推广。

四、国土空间总体格局

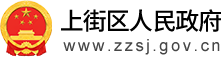

1.划定三条控制线

统筹划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线(简称“三线”),强化国土空间底线管控。到2035年,全区耕地保有量不低于0.18万亩,永久基本农田保护面积不低于0.09万亩;城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.17倍以内。

2.主体功能定位

落实国家、河南省和郑州市主体功能区格局,以街道和镇为单元细化主体功能定位,中心路街道、工业路街道、新安路街道、济源路街道和峡窝镇均为城市化地区。

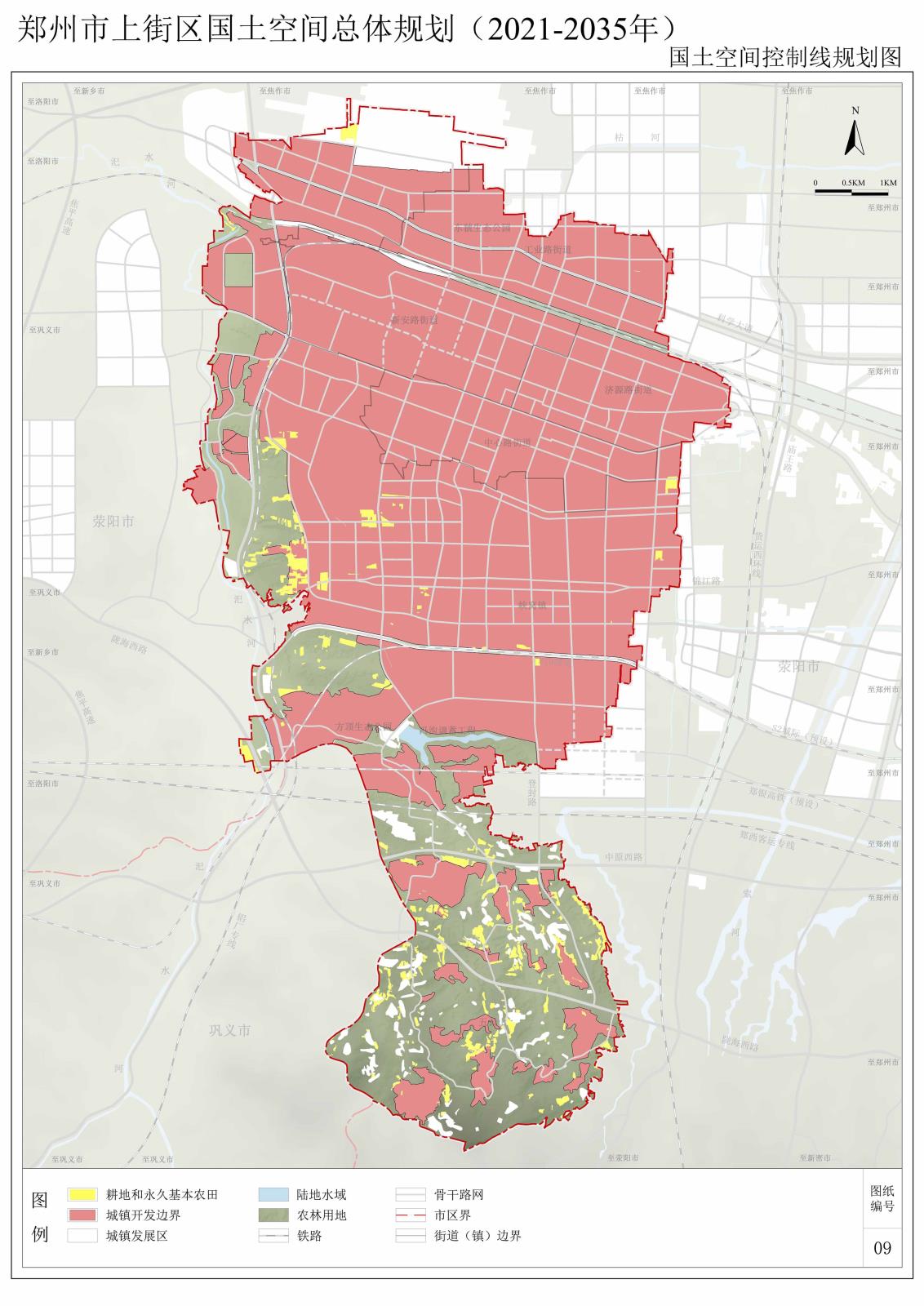

3.国土空间总体格局

结合上街区本底条件与空间特色,形成“一带两核、双区两轴”的国土空间总体格局。

“一带”:即汜水河-五云山生态共享带,提升滨水生态空间,融入郑州市生态基底,推进绿色生态资源共享。

“两核”:强化双核驱动能力,城市发展核建设城市综合服务中心,生态保育核打造上街区“后花园”。

“双区”:即农业休闲景观区和山区生态农业区,通过双区带动,促进上街区休闲农业、乡村旅游、都市农业等现代农业发展。

“两轴”:即沿洛宁路城市发展轴和中心路城市发展轴,强化城市产业和综合服务功能,作为引领城市发展的主动脉。

4.规划用途分区

落实市域国土空间总体格局和主体功能定位,划定生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区四类国土空间保护开发规划分区。

5.国土空间用地结构与布局优化

统筹安排生产、生活、生态用地空间,稳定生态用地,保障农业用地,合理管控建设用地。规划期内,农用地基本稳定,城镇建设用地有序增加。

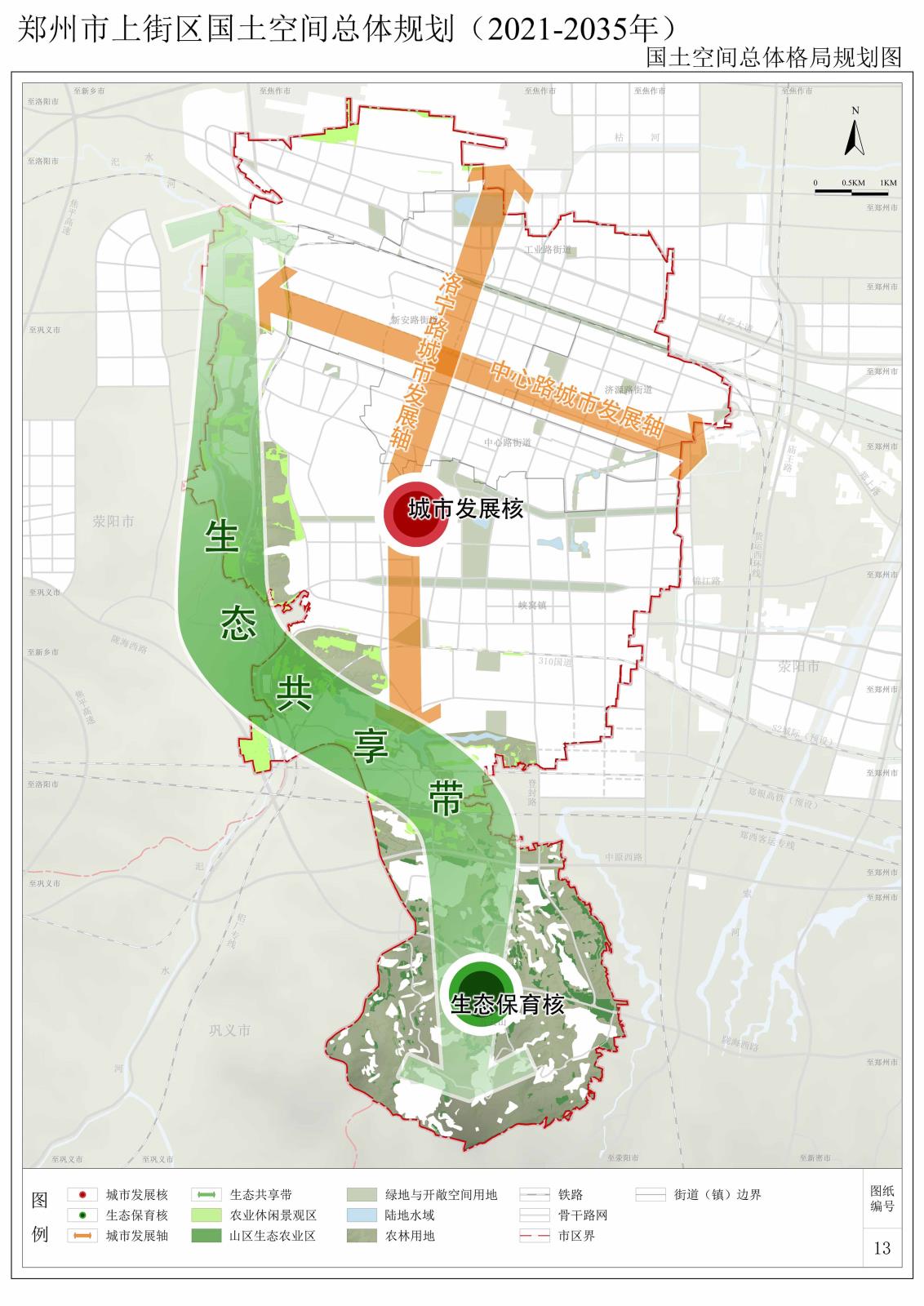

五、农业空间

1.空间格局

立足上街区“农业比重低、耕地面积小”的都市型农业特点,构建“双区多点”的农业发展空间格局。

2.耕地资源保护与利用

坚决遏制耕地“非农化”、永久基本农田“非粮化”,落实耕地“先补后占、占一补一、占优补优”,确保耕地“双平衡”。

统筹开展高标准农田建设、耕地提质改造、耕地健康管护和耕作层剥离再利用“四个工程”。提升农用地利用效率,优先在永久基本农田开展高标准农田建设。完善蓝绿设施提升农田质量,构建农田生物栖息地。

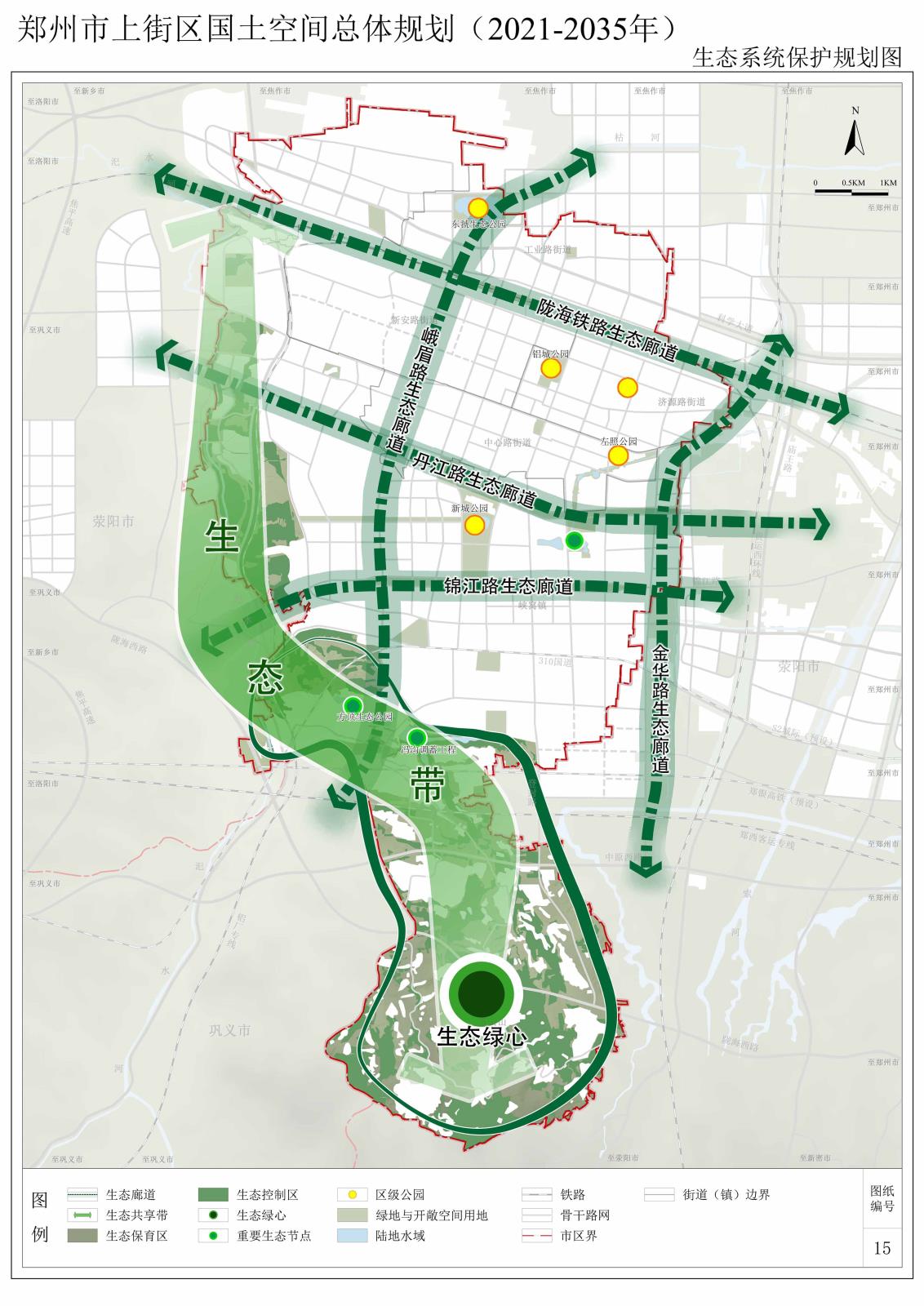

六、生态空间

构筑由生态基底向城市内部逐步渗透、全域贯通的“一心一带多廊”的生态保护格局。

“一心”:五云山生态绿心。

“一带”:汜水河五云山生态带。

“多廊”:沿陇海铁路、锦江路、峨眉路和金华路等多条生态廊道。

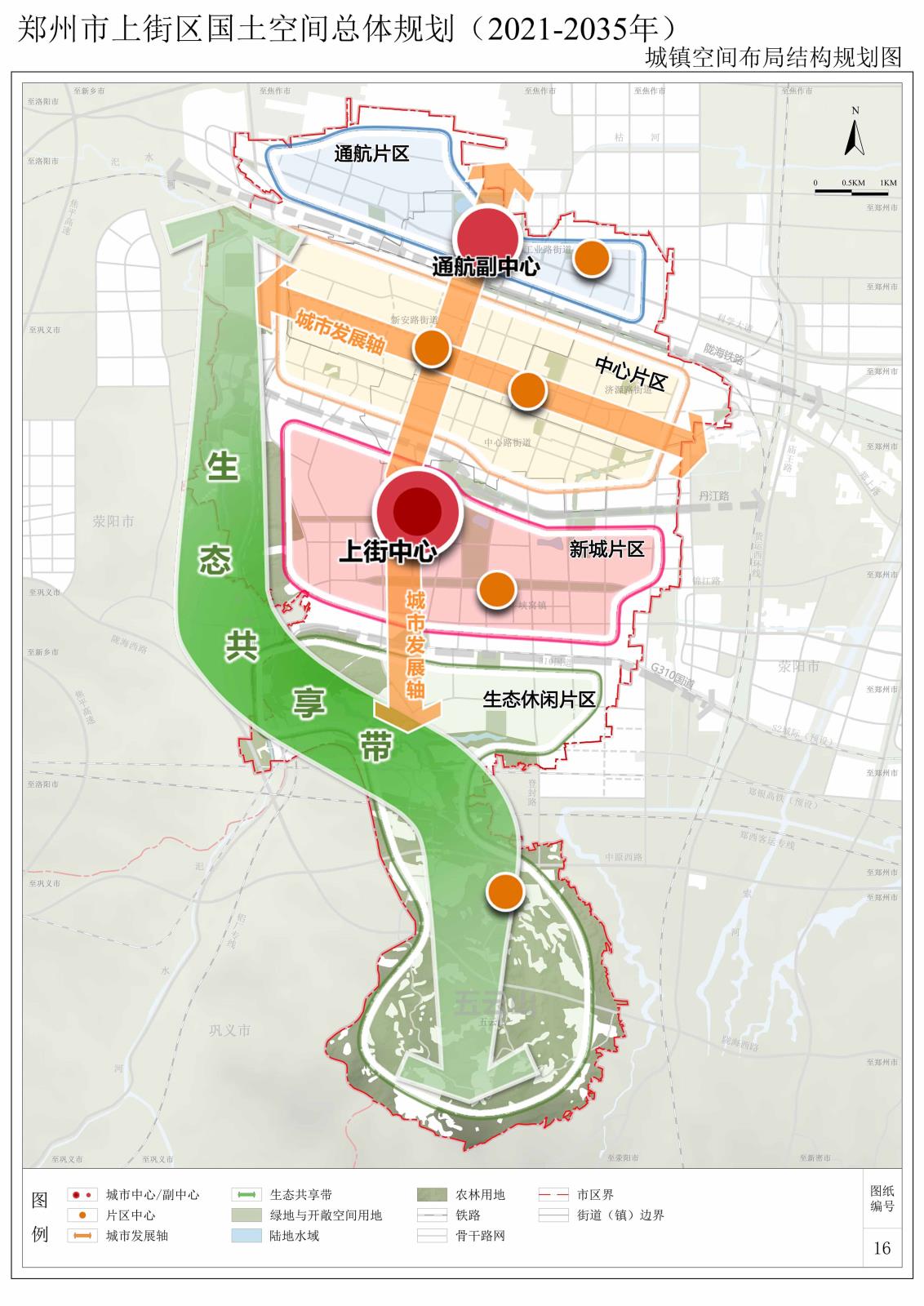

七、城镇空间

1.空间格局

构建“两轴两中心,一带四片区”的城镇发展结构。

“两轴”:沿洛宁路和中心路城市发展轴。

“两中心”:新城中心和通航城市副中心。

“一带”:汜水河-五云山生态共享带。

“四片区”:通航片区、中心片区、新城片区、生态休闲片区。

2.公共服务体系

规划“市区、街道(镇)、社区”三级城市公共服务体系,分层次布局公共服务设施,全覆盖公共服务功能。

3.绿地与开敞空间系统

坚持以人为本、道法自然,形成“城在园中、园在城中”格局。构建郊野公园、综合公园、社区公园、微公园(小游园)四级公园体系。

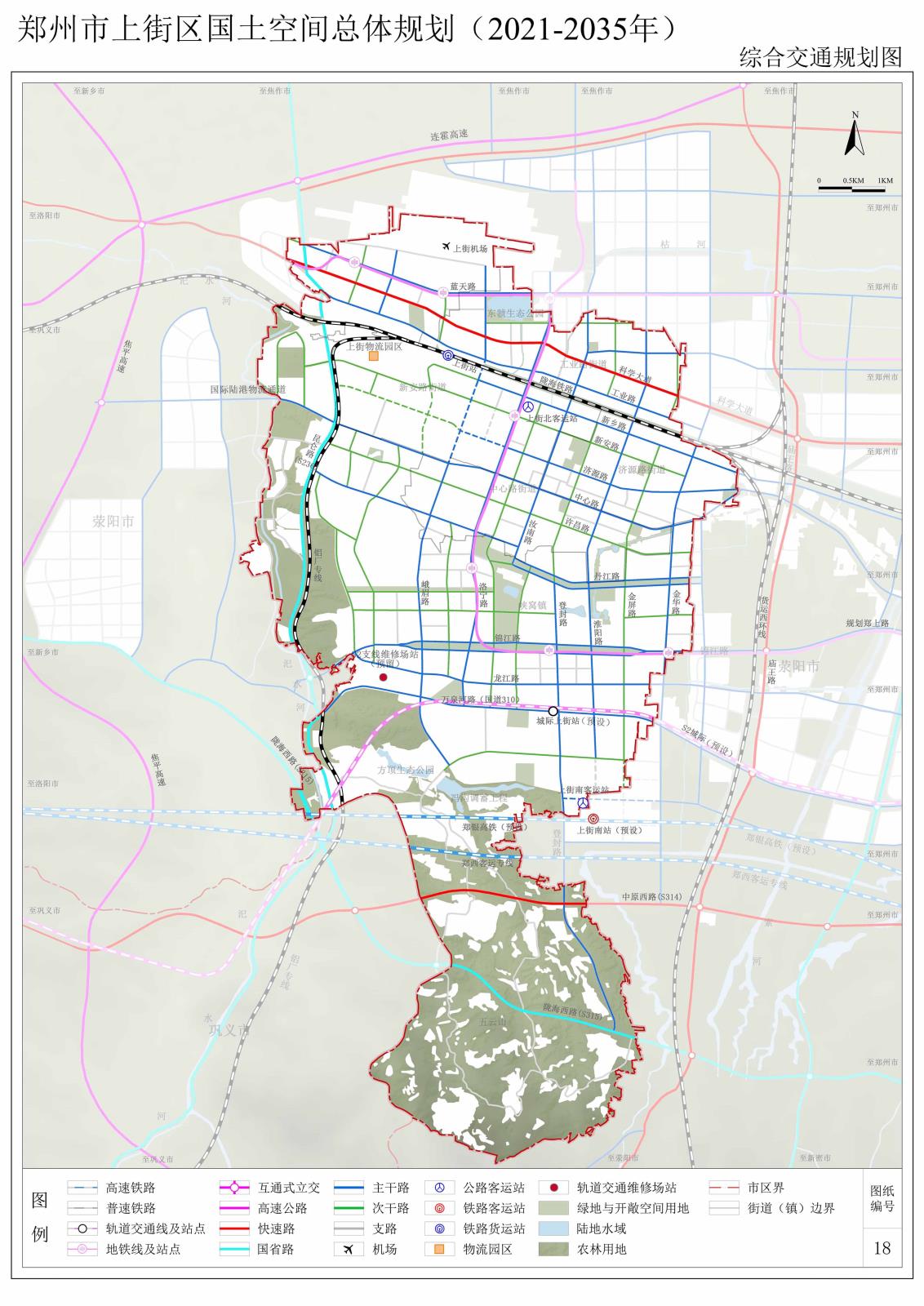

八、综合交通

加快构建现代物流枢纽,完善上街区货运体系。优化与郑州市主城连接,打造半小时生活圈。构建“六纵十横”的上街区干道网络,完善便捷高效的公交出行网络,打造舒适通达的城市慢行网络。

九、基础设施和综合防灾

1.市政基础设施体系

完善供水、排水、电力、供热、环卫、燃气、通信等市政基础设施布局,构建智能高效、安全可靠的市政基础设施体系,提升城市运行保障水平。

2.综合防灾规划体系

全面构建由地质灾害、雨洪灾害、消防安全、人民防空设施、重大危险源防护、公共安全应急管理体系等组成的上街区城市综合防灾减灾体系。完善救灾物资储备库、急救中心、应急指挥中心、消防站等综合防灾设施布局,加强综合防灾减灾安全保障。

十、历史文化保护

深挖上街区本地历史文化资源,传承历史文脉,构建覆盖全域、体系完善的历史文化保护体系。保护历史文化名村、文物保护单位及不可移动文物、历史建筑、古树名木、非物质文化遗产等历史文化保护要素。加强历史文化与城市公共空间的联系,建立与城市特色文化空间紧密结合的公共服务设施体系。

十一、全域国土空间综合整治

划定7个全域国土空间综合整治片区,分别为:耕地提质重点区域、恢复耕地重点区域、农村建设用地整治区域、工矿废弃地整治区域、批而未用土地整治区域、低效用地整治区域和蓝绿空间整治修复区域。

十二、规划传导与实施保障

1.规划传导落实

以区级国土空间总体规划为基础,建立上街区“两级三类”国土空间规划体系,统一基础底数和用地分类,统一规划基期和规划期限,统一规划目标和核心指标。以管控单元承接总体规划意图,指导详细规划编制。

2.规划实施保障

强化规划实施建设监督,建立规划实施评估指标体系,并形成“一年一体检、五年一评估”的常态化机制。将国土空间规划体检评估结果作为编制、审批、修改规划和审计执法、督察的重要参考。以“省统一建设、市县使用”的模式,建设上街区国土空间总体规划“一张图”实施监督信息系统。

豫公网安备 41010602000175号

豫公网安备 41010602000175号